原帖由 SINATRA 于 2010-12-30 20:21 发表

好帖!

期待《虎口脱险》OST |

实际上《虎口脱险》里原创配乐的用量很少,基本都被收录在下面这张法国环球出的3in1 OST里,但没有那首《鸳鸯茶》(电影中其实也没实际演奏这首曲子,很想听的话可以自己吹吹口哨儿)。

为本片配乐的是当年法国六人组里的大将——George Auric,这也是作曲家生涯最后为大银幕谱写的音乐作品之一。手风琴主奏的欢快Waltz成为代表法国风味的最重要音乐标识之一,Auric为《虎口脱险》谱写的Pense à nous deux则在这一传统类型的众多名作中占有极其显要的位置。

另外,我们在电影里听到的《匈牙利进行曲》真的是路易·德·菲耐斯亲自指挥巴黎职业乐手们在拍摄现场演奏的。弦乐手用琴弓击打着提琴,管乐手们则用手中的乐器敲打着谱架——当这位举世闻名的喜剧演员撂下双臂时,乐手们全体起立,以他们惯常的职业方式向他由衷致敬。等路易·德·菲耐斯转过身来时,已是热泪盈眶,镜头后的导演杰拉德·乌里也不禁被眼前发生的事感动得哭了。这一幕不仅被镜头拍摄了下来,那位“大指挥家”斯丹尼斯拉斯·拉富先生神经质式的一板一眼如今在唱片上听来依然也是那么生动传神。

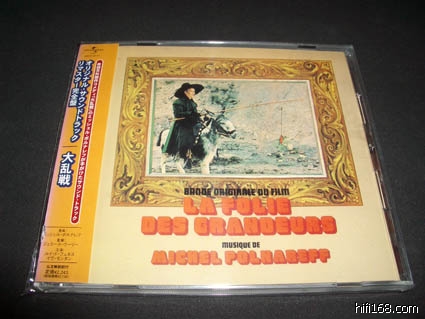

顺手儿将《疯狂的贵族》OST也一并贴于此吧。

这回导演杰拉德·乌里既没请殿堂级的Auric,也没邀大师级的Jarre或Delerue,竟然心血来潮地找来了红极一时的法国流行歌手Michel Polnareff,仅仅是因为在一家餐厅中的一次偶遇时,被这个奇装异服的家伙给“喷”晕了。

不过,这位穿着打扮极不着调的流行歌星真练起活儿来,还真不负其“乐坛才子”的威名。浪漫的香颂爱情主题、阿拉伯风格小夜曲、佛拉门戈夜曲及舞曲、传统爵士、探戈、早期合成器放克......所有这些不搭界的元素仿佛信手拈来般被这个疯狂的家伙大胆地融汇在这部疯狂的电影里。极为难得的是,几乎每一段主题动机都写得无比简洁、流畅,风格把握得也十分地道,乍一听反倒像是经典民谣改编似的。

需要特别提到的是,片头狂欢式的小快板在快马加鞭的节奏中戏谑地奔腾着,随即成了这一类型的音画经典。眼么前正热映的《让子弹飞》后期制作阶段,我们的姜文老师若是没领着久石让老师偷偷复习这一经典桥段而后依葫芦化瓢,那才真叫活见了鬼呢!当然,剧本创意包括部分画面灵感借鉴的依然是他毕生的偶像——塞尔吉奥·莱翁内老师那部被外国发行商强行冠以《革命往事》之名的通心粉西部杰作。

BTW:该唱片的录音素质很好。此外,日版的封面设计果断弃用了法国环球“洗耳朵”的剧照,而是改用了最早日本Columbia独发LP时的封套设计——“挑老玉米赶驴”,深谙孤意。此“法国电影原声系列”的其它日版设计则皆与法版同。